মেড ইন চায়না : পর্ব-২৩: অ্যাবাকাস

হাজার বছর আগের কাগজ, চা এবং নুডলস থেকে শুরু করে আজকের প্যাসেঞ্জার ড্রোন, কিংবা নতুন জ্বালানির গাড়ি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বসভ্যতা এগিয়ে চলেছে চীনের শক্তিশালী আবিষ্কারের হাত ধরে। নানা সময়ে দারুণ সব আবিষ্কার করে আধুনিক সভ্যতার ভিত গড়ে দিয়েছে চীন। আর সেই সব আবিষ্কার নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন মেড ইন চায়না।

মেড ইন চায়নার ২৩তম পর্বে সাথে আছি আমি ফয়সল আবদুল্লাহ...আজকের পর্বে থাকছে চীনের আবিষ্কার অ্যাবাকাসের কথা।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে চলছে কম্পিউটারের যুগ। সহজ কথায় বলতে গেলে এটা হলো গণনা করার যুগ। কারণ কম্পিউটার শব্দটার মানেই হলো এমন এক যন্ত্র যার কাজ গণনা করা। যে কম্পিউটার যত দ্রুত গণনা করে, সেট তত শক্তিশালী। তবে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেও ছিল গণনার যন্ত্র। যাকে বলা যেতে পারে কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ। শুরুর দিকে মেসোপটেমীয় সভ্যতার আমলে গণনার একটা ব্যবস্থা থাকলেও সে যন্ত্রখানার আধুনিক ও কার্যকর রূপ আসে চীন থেকে। প্রায় বাইশ শ বছর আগে চীনা সেই যন্ত্রটার নাম ছিল সুয়ানপান। যার মানে হলো গণনা করার ট্রে। সেই সুয়ানপানকেই এখন বিশ্ব চেনে অ্যাবাকাস নামে। অর্থাৎ যাকে বলা হয় কম্পিউটারের আদিপুরুষ, সেই অ্যাবাকাস কিন্তু পুরোপুরি মেড ইন চায়না।

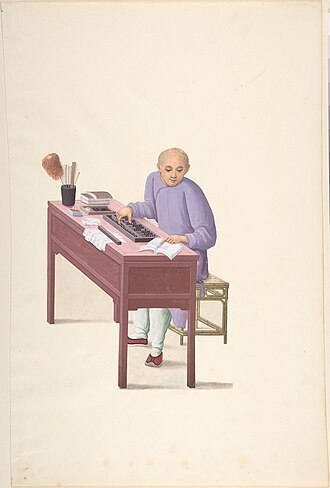

পেশাদার কাজে অ্যাবাকাসের প্রচলন শুরু হয় মূলত হান রাজবংশের সময়। বর্তমান শানতোং প্রদেশে জন্ম নেন প্রাচীন চীনের গণিতবিদ সু ইউয়ে। ১৯০ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাবাকাসের নকশা ও ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত লেখা পাওয়া যায় তার একটি বইতে। ওই সময় ৮ ইঞ্চি আকারের বহনযোগ্য সুয়ানপান তৈরি করা হতো। যাকে কিনা তুলনা করা যায় এখনকার ক্যালকুলেটরের সঙ্গে।

এবার জানা যাক চীনের অ্যাবাকাস বা সুয়ানপানের ব্যবহার সম্পর্কে।

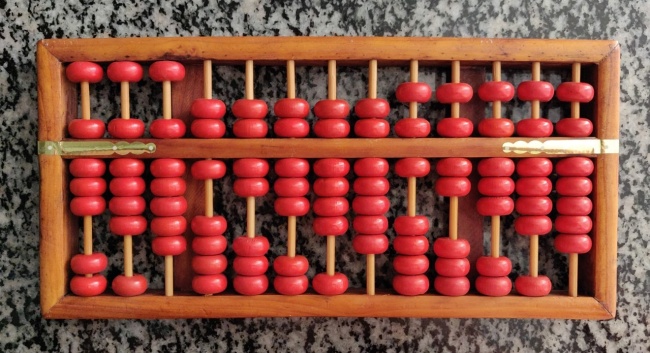

একটি বাক্সে খাড়া করে সাজানো থাকে সাতটি দণ্ড ও সেগুলোর মাঝে লাগানো থাকে গোলাকার চাকতি। দেখতে শুনতে বেশ সরল হলেও এর ব্যবহার করতে হলে নিতে হবে প্রশিক্ষণ। প্রাচীন চীনের হিসাবরক্ষকদেরও শিখতে হয়েছিল একক, দশক ও শতকের মতো বিভিন্ন অংকের অবস্থানের মান ও গণনা প্রক্রিয়া।

সুয়ানপানের চারকোনা বাক্সের ভেতর আছে সাতটি উলম্ব দণ্ড। প্রতিটি দণ্ড মূলত একক দশক শতক, তথা অঙ্কের স্থানাঙ্ক নির্দেশ করে। বাক্সের মাঝামাঝি প্রান্ত থেকে খানিকটা উপরের দিকে থাকে আরেকটি সমান্তরাল দণ্ড। খাড়া করে রাখা দণ্ডগুলোতে লাগানো থাকে কাঠ দিয়ে তৈরি গোল চাকতি। আর সেই চাকতিগুলোকে দুই ভাগে আলাদা করে রাখতো মাঝে থাকা সমান্তরাল দণ্ডটি। চাকতিগুলোকে হাত দিয়ে টেনে সমান্তরাল বা আনুভূমিক দণ্ডটির কাছে নিয়ে আসাই হলো গণনা করা।

সমান্তরাল দণ্ডের একপাশে রাখা হয় পাঁচটি চাকতি, অন্যপাশে থাকে দুটি বা তিনটি। নিচের দিকের পাঁচটি চাকতির প্রতিটি ১-৫ অংকগুলো বোঝায়। এভাবে পাঁচটি করে গণনার ধারণাটি এসেছিল মূল আমাদের আঙুলের কর গণনা থেকে।

অন্যদিকে, আনুভূমিক দণ্ডের অপরপ্রান্তে চাকতি থাকে দুটি, যার প্রতিটির মান ৫। অর্থাৎ সুয়ানপানে যদি কেউ ৭ লিখতে চায়, তবে নিচ থেকে দুটি চাকতি ও উপর থেকে একটি চাকতি টেনে মাঝ বরাবর রেখে দিতে হবে। আর কোনো চাকতি টেনে না আনার মানে হলো ওই ঘরের মান শূন্য। এদিকে, একটি অংক যেমন ২ এর মান ২ হবে নাকি ২০ হবে নাকি ২০০ হবে তা নির্ভর করছে এটি কত নম্বর দণ্ডে রয়েছে তার ওপর।

অ্যাবাকাস নিয়ে এবার কিছু তথ্য জানা যাক শান্তা মারিয়ার কাছ থেকে

· চীনের অ্যাবাকাস সবসময় একইরকম ছিল না। মিং রাজবংশের প্রথম দিকে, অ্যাবাকাসের দুই পাশের চাকতির অনুপাত ছিল ১ অনুপাত ৫। অর্থাৎ উপরের ডেকে থাকতো একটি চাকতি আর নিচে পাঁচটি। মিং রাজবংশের শেষের দিকে, অ্যাবাকাসে ২ অনুপাত ৫ পদ্ধতি আসে।

· সুয়ানপানে গণনার কাজ সহজ করার কিছু কৌশলও শেখানো হতো প্রাচীন চীনে। এখনও অনেক স্কুলে শেখানো হয় এর ব্যবহার। বিশেষ করে মেন্টাল ম্যাথ বা মানসাংকের দক্ষতা বাড়াতে সরাসরি উপকার করে অ্যাবাকাস।

· সোং রাজবংশের সময়কার একটি লিপিতে রয়েছে একটি পরিষ্কার চিত্রকর্ম। তাতে দেখা গেছে একটি হিসাবের বইয়ের পাশে একটি সুয়ানপান রাখা। এমনকি ওই সময়কার ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপশনের পাশেও আছে সুয়ানপানের ছবি।

· চীনাদের সঙ্গে রোমানদের ছিল ব্যবসায়িক সম্পর্ক। আর সেই সূত্রে দুটি সাম্রাজ্যের অ্যাবাকাসেও পাওয়া গেছে যথেষ্ট মিল।

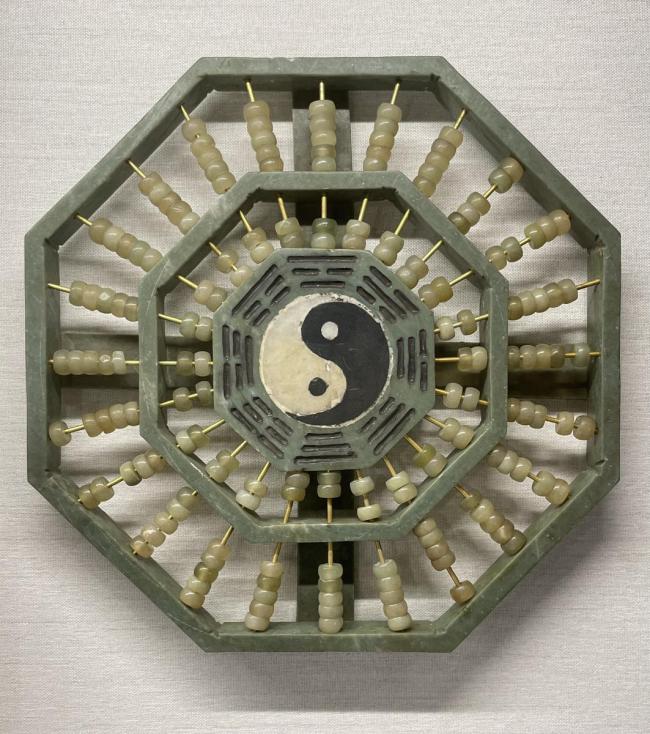

অ্যাবাকাস একটি নকশায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে চীনের গবেষকরা নানা ধরনের কাজে আবিষ্কার করেছেন ভিন্ন ভিন্ন নকশার অ্যাবাকাস। বড় আকারের বেশি বেশি দণ্ড ও চাকতিযুক্ত অ্যাবাকাসে সহজে করা যেন গুণ-ভাগের কাজ। ২০০ সালের দিকে চুশুয়ান নামের এক ধরনের অ্যাবাকাস ভিত্তিক গণনা প্রক্রিয়া চালু হয়। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের দিকে আসে আরও উন্নত সুয়ানপান তথা অ্যাবাকাস। সপ্তদশ শতকের নামকরা চীনা জ্যোতির্বিদ কুয়ো শৌচিং চুশুয়ান পদ্ধতিতে গণনা করেছেন এক বছরের দিনের সংখ্যা। তার তৈরি অ্যাবাকাসে দিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৬৫ দশমিক ২৪২৫ দিনে। আর এখনকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে গুনে দেখা গেল ৩৬৫ দশমিক ২৪২২ দিনে হয় এক বছর।

চীন থেকে ১৪শ সালের দিকে জাপান ও কোরিয়া থেকে যায় অ্যাবাকাস। ১৯০০ সালের শুরুর দিকে রাশিয়াতেও ব্যবহৃত হতো চীনা অ্যাবাকাসের রুশ সংস্করণ স্কটি। তবে এখন সারাবিশ্বেই চালু আছে নানা ধরনের অ্যাবাকাস। যন্ত্রটির ইতিহাস ও পুরনো সংস্করণগুলো দেখতে চাইলে যেতে হবে চীনের চিয়াংশু প্রদেশের নানথোং শহরের অ্যাবাকাস জাদুঘরে।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে চীনের আবিষ্কার অ্যাবাকাস নিয়ে শোনা যাক একটি অন্যরকম গল্প

বিশ্বখ্যাত নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান তার দ্রুত গণনা দক্ষতার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। ব্রাজিলে তার সঙ্গে একবার এক জাপানি অ্যাবাকাস বিশেষজ্ঞের দেখা হয়। ওই অ্যাবাকাস বিশারদ ফাইনম্যানকে ছুড়ে দেন চ্যালেঞ্জ। প্রতিযোগিতার বিষয় হলো—কে কত দ্রুত গণনা করতে পারবে। ফাইনম্যানের হাতে কাগজ কলম, আর বিপরীতে আছে অ্যাবাকাস। দেখা গেল যোগ ও গুণের ক্ষেত্রে ফাইনম্যানের আগেই গণনা শেষ করেছেন সেই জাপানি অ্যাবাকাস বিশারদ। ভাগের অংক করার ক্ষেত্রে ফাইনম্যান জিতে গেলেও ঘনকের মান ব্যবহারেও দক্ষতা দেখিয়েছিল চীনের তৈরি অ্যাবাকাস।

এতে পরিষ্কার যে, চীনের অ্যাবাকাস শুধু প্রাচীন বা বিলুপ্ত কোনো গণনা যন্ত্র নয়, এর নানামুখী ব্যবহার এখনও আছে। অ্যাবাকাস-ভিত্তিক মানসিক গণনা পদ্ধতির চর্চা করলে মনে মনেই সেরে ফেলা যায় বড় অংকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। এর ব্যবহারে আমাদের মগজের ভেতর তৈরি হয় একটি কার্যকর অ্যালগরিদম। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘমেয়াদি অ্যাবাকাস ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেওয়া হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাও বাড়ে। গবেষণা আরও বলছে, অ্যাবাকাসের ব্যবহার আমাদের মগজের নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষমতাও বাড়ায়। এ গণনা পদ্ধতি আমাদের মগজের ভিসুওস্প্যাশিয়াল এবং ভিসুওমোটর প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ অ্যাবাকাস ব্যবহার করতে করতে একসময় আমাদের মনের ভেতরও একটি কাল্পনিক অ্যাবাকাস তৈরি হয়ে যায়, যা দিয়ে বিশেষ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই করে ফেলা যায় বড় অংকের গাণিতিক সমাধান।

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফয়সল আবদুল্লাহ

অডিও সম্পাদনা: নাজমুল হক রাইয়ান

কণ্ঠ: শান্তা/ফয়সল

সার্বিক তত্ত্বাবধান: ইউ কুয়াং ইউয়ে আনন্দী