‘জাগতেন পা মিগ সেলভ’ প্রামাণ্যচিত্রে উন্নত দেশগুলোর সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় উন্মোচিত

সম্প্রতি একটি প্রামাণ্যচিত্র সারা বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করেছে। এটি পিপলস ডেইলি পত্রিকা নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা মাইক্রব্লোগে পুনর্মুদ্রণ করেছে। প্রামাণ্যচিত্রের বিষয় অনেক বিস্ময়কর ও ভয়াবহ।

ডেনমার্কের এক পরিচালক স্বীকার করেন যে, ছোটবেলায় পরীক্ষার জন্য মানবশিশুদের ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং বড় হওয়ার পর তাকে গোপনে ট্র্যাক করা হয়েছিল।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে অর্থদাতারা হলো যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ।

এ প্রামাণ্যচিত্রে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয় তা হলো উন্নত দেশগুলোর উল্লেখ করতে অনিচ্ছুক নানা স্পর্শকাতর বিষয়।

প্রিয় বন্ধুরা, আজকের আলোছায়া অনুষ্ঠানে ‘Jagten på mig selv জাগতেন পা মিগ সেলভ’ শিরোনামে একটি প্রামাণ্যচিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবো।

এই প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালক পের উয়েননিক ১১ বছর বয়সে কোপেনহেগেনে সিজোফ্রেনিয়ার উপর মানব পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

পরীক্ষার নির্যাতনের মাত্রা ছিল অনেক নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক!

প্রথমটি হলো বৈদ্যুতিক শক পরীক্ষা।

উয়েননিককে তার শরীরে ইলেক্ট্রোড বাঁধা একটি চেয়ারে বসতে বলা হয়েছিল। ইয়ারফোন থেকে ক্রমাগত চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো আকস্মিক উদ্দীপনার অধীনে তার স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তন পরীক্ষা করা।

যদি তিনি প্রচুর ঘামেন, এর মানে হলো তিনি স্বাভাবিক ও আরও সংবেদনশীল। যদি তার মেজাজের পরিবর্তন না হয় এর মানে হলো তিনি একগুঁয়ে সাইকোপ্যাথ।

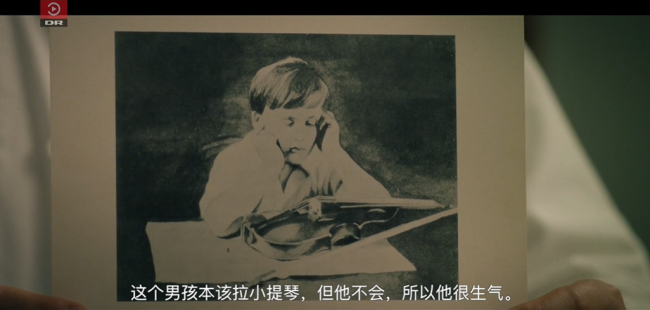

তারপর হলো বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। যেমন, ছবি দেখতে দেখতে কথা বলা। চিকিত্সক উয়েননিককে একটি ছবি দেখান, তারপর তাকে একটি গল্প বানাতে বলেন।

গল্পে তুলে ধরা যুক্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে তার অবচেতন মনের অন্বেষণ করা যায়।

তৃতীয়তো হলো একাধিক ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা। তিনি মিথ্যা বলছেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তাকে হ্যাঁ/না দিয়ে ফর্মের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।

চতুর্থতো (Wechsler Intelligence Scale) ওয়েচসলার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা। তার প্রতিক্রিয়ার সময় পরীক্ষা করার জন্য তাকে সিরিজ গেমস সম্পূর্ণ করতে বলা হয়, যেমন ধাঁধা, বিল্ডিং ব্লক এবং ‘গ্রীষ্মকালের’ সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলো।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঠিক পরে, তাকে বেশ কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এটি তরুণ উয়েননিককে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলে। তিনি এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া একমাত্র কিশোর না।

সেই বছর মোট ৩১১টি শিশু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল।

গ্রুপ A-তে মোট ২০৭টি শিশু ছিল, তাদের মা সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলেন। তাই তাদের অসুস্থতার হার বেশি বলে মনে করা হয়।

গ্রুপ বি’র ১০৪টি শিশুর মায়েরা স্বাভাবিক ছিলেন।

কিন্তু তারা এতিমখানায় বড় হয়ে উঠেছিল, তাদের শৈশব আরও কঠিন ও কষ্টকর ছিল এবং তাদের হৃদয় আরও দুর্বল ছিল।

নির্দিষ্ট উদ্দীপনার মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়া প্ররোচিত হতে পারে।

চিকিত্সকেরা জানতে চান, কোন গ্রুপের শিশুরা আরো সহজেই সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, উয়েননিক গ্রুপ বি-তে ছিল। তার মা বিয়ের আগেই তাকে জন্ম দেয়। তার খুব ভালো আর্থিক অবস্থা ছিলো না। তিনি ছোটবেলা থেকেই একটি অনাথ আশ্রমে বেড়ে ওঠেন। তিনি অল্পবয়স ও অজ্ঞ হওয়ায় পরীক্ষায় দলভুক্ত হন। পাশাপাশি তিনি অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষার পরে তাকে ১৬ Krona ক্রোনা মূল্যের অর্থ দেওয়া হতো। এটি একটি অসহায় শিশুর জন্য বিরাট প্রলোভন। কিন্তু তখন যদি সে জানত, তার সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে, তাহলে সে অবশ্যই এই সাহস করতো না।

দীর্ঘক্ষণ বৈদ্যুতিক শকের কারণে সে কিছু জরুরি স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। প্রাপ্তবয়সে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি এই মানব পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সবসময় ভাবতেন যে, তার মনস্তাত্ত্বিক ট্রমা ও একাকী ব্যক্তিত্ব তার শৈশবে ভালোবাসার অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। ৩৪ বছর বয়সে তিনি দুর্ঘটনাক্রমে হাসপাতালে তার মেডিকেল রেকর্ড বই দেখেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি আসলে সহজ নয়।

একদিন উয়েননিক শরীর চেক করার জন্য হাসপাতালে যান। নার্স তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মাদকাসক্ত? নার্স আরও বলেন যে, তার সব অসুস্থতা ইন্সটিটিউট অফ সাইকোলজিতে রিপোর্ট করতে হবে। কারণ তার মেডিকেল রেকর্ড বইয়ে একটি গোলাপি নোট ছিল। এ কথা শুনে উয়েননিক অবাক হন। তারপর তিনি ইন্সটিটিউট অফ সাইকোলজিতে যান এবং সেখানে নিজের মেডিকেল রেকর্ড বই দেখার সুযোগ পান।

তখনই তিনি মনে করতে পারেন যে, তিনি ছোটবেলায় মানবিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুসারে, তিনি দুটি মূল তথ্য খুঁজে পান। একটি হলো যে ডাক্তার পরীক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি মনোরোগবিদ্যার ক্ষেত্রের একজন বিরাট অধ্যাপক হয়েছিলেন। তার পিএইচডি থিসিস ছিল ডেনিশ শিশুদের মানবিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে। উদ্দেশ্য হলো- ‘সাইকোসিস প্রতিরোধের’ সম্ভাবনা অন্বেষণ করা।

দ্বিতীয়ত, পরীক্ষাটি চালাতে সিআইএ’এর উদ্যোগে (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) অর্থায়ন করা হয়েছিল। যেহেতু মার্কিন আইনে শিশুদের উপর মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর বাধা রয়েছে; তাই তারা গোপনে পরীক্ষা চালানোর জন্য ডেনমার্কে আসে। পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের জানানো হয়নি।

তদন্ত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উয়েননিক আরও জঘন্য তথ্য উন্মোচন করেন। কিছু পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য তার শিক্ষকদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত তার শিক্ষক উয়েননিকের ফাইল আপডেট করেছেন। তার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা তত্ত্বাবধান করা হয়েছে এবং কিছু নোটও রাখা হয়েছে।

অনাথ আশ্রমে শিশুদের অকথ্য নির্যাতনকে নিয়ম হিসাবে গণ্য করা হতো। উয়েননিকে প্রায়শই লকার রুমে আটকে রাখা হতো এবং তার শিক্ষক তাকে হ্যাঙ্গার বা চাবির চেইন দিয়ে মারতেন। কিন্তু, তিনি এতটাই অন্তর্মুখী ছিলেন বলে অন্য কাউকে বলেননি। এই তদন্তের সময় তিনি অন্য লোকেদের অভিযোগপত্র আবিষ্কার করার পর বুঝতে পারেন যে, তিনিই একমাত্র শিকার নন। এ ছাড়া, অনাথ আশ্রমে প্রায়শই হয়রানির ঘটনা ঘটত। বড় ছেলেরা ছোট ছেলেদের টয়লেটে নিয়ে যৌন নিপীড়ন করত। কিন্তু সবাই তা দেখেও এড়িয়ে যেতো।

উয়েননিকের কাছে সবচে অগ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ছিল।তা হলো কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিত্সকরা দেখেন যে, তার মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার শরীরের দাগ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সহিংসতা, এমনকি যৌন নিপীড়নে শিকার ছিলেন। কিন্তু চিকিত্সকরা পুলিশকে ডাকেননি বা হস্তক্ষেপ করেননি। এমনকি এতিমখানার শিক্ষকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতাও শুরু করেন। এটা অন্যায়কারীদের সাহায্য করার শামিল।

এই পরীক্ষা আসলে শেষ হয়নি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার মানসিক অবস্থা ক্রমাগত ট্র্যাক করা হয়েছিল। একবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলে তার শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন সিঙ্ক্রোনাসভাবে আপলোড করা হবে। ডাক্তার তাকে কখনোই আবেগপ্রবণ ব্যক্তি হিসেবে দেখেননি, শুধুই একটি ঠান্ডা পরীক্ষা। কিন্তু যখন তিনি প্রাসঙ্গিক কর্মীদের প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি একটি অসহায় উত্তর পেয়েছিলেন: ‘আমার বলার সাহস নেই।’

যারা এ ব্যাপারটি জানেন তারা কেন চুপচাপ থাকেন? মানবিকতা লঙ্ঘনমূলক এসব পরীক্ষার পেছনের রহস্য কী? উত্তর স্পন্সরের সঙ্গে জড়িত। উয়েননিক যে সিজোফ্রেনিয়া পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তা আসলে গত শতাব্দীর ৫০ ও ৭০-এর দশকে সিআইএ-র উদ্যোগে পরিচালিত ‘মন নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির’ একটি অংশ ছিল। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ‘ব্রেনওয়াশ’ করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে বিশেষ করে জার্মান নাৎসি ডাক্তার এবং জাপানি-৭৩১ যুদ্ধাপরাধীকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

স্টিফেন কিনজে নামে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রাক্তন সংবাদদাতা ‘চিফ পয়জন মাস্টার’-এ বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। একজন ব্যক্তির মনকে ধ্বংস করার উপায় খুঁজে বের করার জন্য সিআইএ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা চালিয়ে বৈদ্যুতিক শক এবং শক্তিশালী হ্যালুসিনোজেন ব্যবহারের পথ বেছে নেয়। ‘ওয়ান ফ্লু ওভার দ্য কোকিওস নেস্ট’ নামে চলচ্চিত্রের একই নামের উপন্যাসের লেখকও এই পরিকল্পনার শিকার হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে, তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তিশালী হ্যালুসিনোজেন নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেন এবং এই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এমন একটি দৃশ্যবিন্যাস তৈরি করেন, যা পরে বড় পর্দায় আনা হয়েছিল।

চলচ্চিত্রের প্রধান নায়ক, যিনি একসময় প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ছিলেন, তাকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে চিকিত্সা করা হয়েছিল। তার মস্তিষ্কের সামনের লোবগুলো সরানো হয়েছিল এবং অবশেষে তিনি হাঁটাহাঁটি করা মৃত মানুষ হয়ে ওঠেন।

উয়েননিক এবং স্টিফেন কিনজে ছাড়াও, আরো অনেক শিকারকারী তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। কানাডার বিষণ্ণতায় আক্রান্ত জিনাকে ১৯৬০ সালে সিআইএ’র অর্থায়নে গড়ে তোলা মানসিক হাসপাতালের উদ্যোগে পরীক্ষার বস্তু বানানো হয়। ফলে তার অসুস্থতা আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

অন্য একজনের অবস্থা আরো দুঃখজনক। মাত্র ১৯ বছর বয়সী মানুষটিকে এক মাসে ৯বার বৈদ্যুতিক শক এবং ২৮টি হিপনোথেরাপি দেওয়া হয়। অবশেষে তার মস্তিষ্কের ভীষণ ক্ষতি হয়, চলাচল ও কথা বলার যোগ্যতা সম্পূর্ণ লোপ পায়।

আসলে যারা এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশ নেন, তাদের মধ্যে অনেকে আজীবনের জন্য রোগী হয়ে ওঠে। আরও গুরুতর বিষয় হলো, কারও মানসিক ব্যাধি, স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়।

‘ব্রেনওয়াশ’ ছাড়াও, সিআইএ নানা খাতে তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পরীক্ষায় অর্থ ঢেলেছে।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ১৫০০ জনেরও বেশি লোককে গুয়াতেমালায় পরীক্ষা করা হয়। এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো পেনিসিলিন যৌনবাহিত রোগ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা তা প্রমাণ করা।

পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় তারা অজান্তেই সিফিলিস এবং গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাদের মধ্যে রয়েছে শিশু, এতিম, ভাড়াটে, মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী, বন্দী ও পতিতা নারী প্রমুখ। ২০১০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু অর্থ বন্ধের দাবি শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়।

চলমান শতাব্দীতে এমন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আচরণ অব্যাহত ছিল। ২০১৫ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে। যেহেতু ভারতে পরীক্ষার খরচ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৬০ শতাংশ কম। তাই, কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ৯ বছর বয়সী ভারতীয় শিশুদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে নতুন অ্যান্টি-সারভিকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিনের প্রভাব পরীক্ষা করে। শিশুদের শরীরে তখন বমি ভাব, মাথা ঘোরা এবং ওজন হ্রাসের মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এসব মানব পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি স্থায়ী মানসিক ক্ষতিও সৃষ্টি হয়। উয়েননিকের এখনও দীর্ঘস্থায়ী ভয় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা তাকে জানিয়েছিলো যে, সিআইএ ৭০ দশকের শেষ দিকে এসব পরীক্ষার প্রতিবেদন ধ্বংস করে। এটি ছিল সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। শেষ পর্যন্ত, তিনি তার পরিচিতিদের মাধ্যমে হাসপাতালের বেসমেন্টে ৩৪টি বাক্স তথ্য খুঁজে পান। সেগুলোর মধ্যে তার শৈশবের ঘটনাগুলো রয়েছে। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং এমনকি ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলছিলেন, ‘আমি ভাবছি তারা আমার জীবনে কী পেয়েছিল?’

বড় হওয়ার পর উয়েননিক একজন উন্নত মানুষে পরিণত হন। তিনি ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং স্নাতক পাস করার পরে তিনি ৪৭ বছর ধরে ডকুমেন্টারি’র পরিচালক হিসেবে কাজ করে আসছেন। এই সময় তিনি অগণিত লোকের সাথে দেখা করেছিলেন, তার দিগন্তকে প্রশস্ত করেছিলেন এবং তার অভিজ্ঞতা ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। তিনি বিয়েও করেছিলেন এবং তার নিজের একটি সন্তানও ছিল। কিন্তু মনের গহীনে তিনি এখনও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন।

কোনো প্রকার আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কই তার মনের ভেতরের ক্ষত সারাতে পারেনি। তাই তিনি উঠে দাঁড়ানো এবং প্রধান চরিত্র হিসেবে একটি ডকুমেন্টারি বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তিনি জানেন, কেউ তার কাছে ক্ষমা চাইবে না।

তবে, তিনি এই মানবিকতার লাইন লঙ্ঘনের এমন জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান এবং মানুষ নিয়ে অবৈধ এসব পরীক্ষা- বিশেষ করে শিশুদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করতে চান।

অতীতে, আমরা সবসময় বিশ্বাস করতাম, ‘বিজ্ঞানের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই’। কিন্তু আসলে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট একটি রেড লাইন রয়েছে- যা কারও অতিক্রম করা উচিত নয়।’ ওষুধের অগ্রগতির সাথে অবশ্যই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মানবিক প্রকৃতি কখনই নষ্ট করা যাবে না।