মেড ইন চায়না: পর্ব-১২: কম্পাস

মেড ইন চায়নার বারোতম পর্বে সাথে আছি আমি ফয়সল আবদুল্লাহ...আজকের পর্বে থাকছে চীনের আবিষ্কার কম্পাসের কথা।

ছোট নৌকার মাঝি যখন চলে যান মাঝ সাগরে তখন চারদিকে পানি ছাড়া চোখে আর কিছুই পড়ে না। মাথার উপর সূর্য থাকলে পথ চেনা যায় সহজে। কিন্তু রাতের আকাশ যদি হয় মেঘাচ্ছন্ন তখন কী করে চেনা যাবে উত্তর দক্ষিণ? আবার গহীন জঙ্গল বা ধু ধু মরুভূমিতেই বা পথ চিনে কী করে ঘরে ফিরবে পথিক? দুই হাজার বছর আগে চীনের হান রাজবংশের মানুষেরা দিয়েছিল এ সমস্যার সমাধান। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে কম্পাসের ব্যবহার। সেই অর্থে বলা যায় আধুনিক সভ্যতাকে আক্ষরিক অর্থেই পথ দেখিয়েছে চীন।

কম্পাস আবিষ্কার যখন হয়নি, তখন সমুদ্রে নিজের অবস্থান এবং গন্তব্য ঠিক করতে নাবিকরা ব্যবহার করতো কিছু ল্যান্ডমার্ক। আবার আকাশের তারা দেখেও তারা বুঝে নিতো নিজেদের অবস্থান। যারা নক্ষত্রের গতিবিধি বুঝতো না তারা নির্ভর করতো পাখিদের ওড়ার পথের ওপর। আবার কেউ কেউ দেখতো বাতাসের গতিপথ বা সমুদ্রের আবহাওয়া। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাই অনেক নাবিককেই হারাতে হতো পথ।

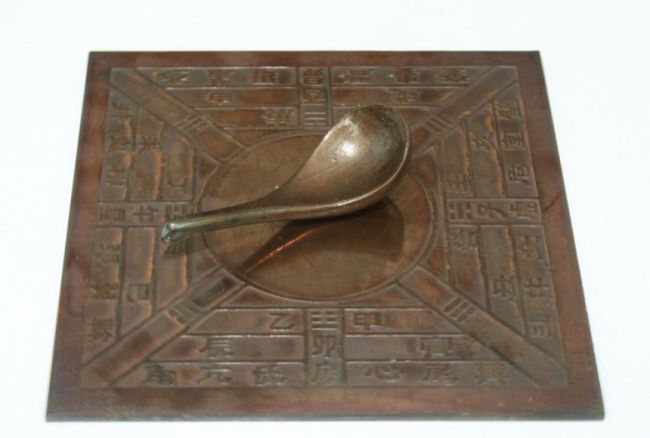

চীনের হান রাজবংশের আমলের অন্যতম কয়েকটি আবিষ্কারের মধ্যে একটি হলো কম্পাস। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ সালে চীনারা কম্পাস আবিষ্কার করলেও পরবর্তীতে হাজার বছর আগের সোং রাজবংশের সময় নেভিগেশনের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে কম্পাস।

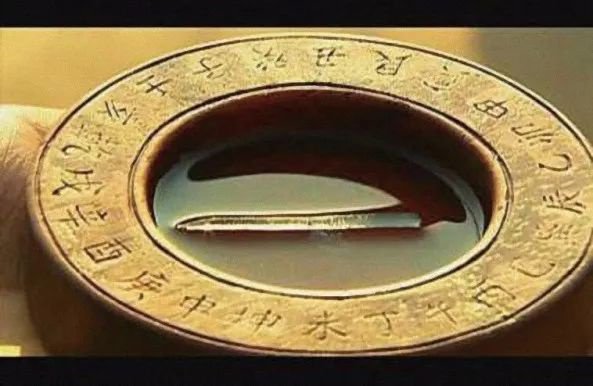

হান রাজবংশের কম্পাসগুলো তৈরি হতো লোডস্টোন দিয়ে। আমরা যাকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলি, সেটাই হলো লোডস্টোন। সোং রাজবংশের বিশেষজ্ঞ শেন কুওর বর্ণনা অনুসারে ১০৮৮ সালের মধ্যে চীনে লোডস্টোনের সঙ্গে ধাতব সূচ ঘষে চুম্বক তৈরি করা হতো। এরপর সেটা দিয়ে কম্পাসের কাজ করা হতো।

সামুদ্রিক নেভিগেশনের জন্য চীনা অভিযাত্রীকরা চৌম্বকীয় কম্পাস যে ব্যবহার করতো, সেটার প্রাচীনতম রেকর্ড পাওয়া যায় চু ইয়ুর লেখা পিংচো খিথান নামের একটি বইতে। বইটি লেখা হয়েছিল ১১১১ সাল থেকে ১১১৭ সাল পর্যন্ত। ওই সময় চীনা জাহাজের ক্যাপ্টেনরা রাতের বেলায় মেঘলা আকাশে দিক ঠিক রাখতে ব্যবহার করতেন সূচ ও চুম্বক দিয়ে তৈরি কম্পাস।

কম্পাস নিয়ে কিছু তথ্য জানা যাক এবার

যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে, যেকোনো পরিস্থিতিতেই দিক বোঝা যায় কম্পাস দিয়ে। কারণ কম্পাস কাজ করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং চুম্বকত্বের নীতির ওপর ভিত্তি করে।

কম্পাসের উপরে থাকে ঘড়ির ডায়ালের মতো একটা অংশ থাকে। মাঝে থাকে একটি কাঁটা। কাঁটার মাথাটিকে বলা হয় ‘পয়েন্ট’। এই পয়েন্টই নির্দেশ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিক।

কম্পাসের গোলাকৃতি কাঠামোর ব্যাসার্ধটিকে বলে কম্পাস রোজ। সঠিক দিক বোঝার জন্য কম্পাস রোজকে ভূমির সমান্তরালে রাখতে হয়।

চীনে হান আমলে প্রথম যে কম্পাসের প্রচলন শুরু হয় ওটাকে বলা হতো দক্ষিণমুখী মাছ। তবে শুরুর দিকে চীনে কম্পাস দিয়ে নেভিগেশনের কাজ করা হতো না। ওই আমলে চীনে কম্পাস দিয়ে জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনা করতেন।

কম্পাসে উত্তর দিককে শূন্য ডিগ্রি ধরা হয়। পূর্ব হলো ৯০, দক্ষিণ ১৮০ এবং পশ্চিম দিক হলো ২৭০ ডিগ্রি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, জার্মান ক্যাম্পগুলোতে বন্দিদের পালাতে সাহায্য করার জন্য বোতাম এবং রেজার ব্লেডের আকারে যুদ্ধবন্দিদের কাছে পাচার করা হতো কম্পাস।

কম্পাস কী করে কাজ করে এই ফাঁকে জেনে রাখি সে তথ্য

আমাদের পৃথিবীটাই কিন্তু আস্ত একটা চুম্বক। পৃথিবীর পৃষ্ঠের গভীরে মূল অংশে আছে প্রচুর লোহা ও নিকেল। কেন্দ্রের বাইরের অংশ হল তরল ধাতু যা ভেতরের শক্ত ও কঠিন কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরে। এ গতির কারণে পৃথিবীর চারপাশে একটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। আর বাদবাকি সব চুম্বকের মতো, পৃথিবীর ওই চৌম্বকক্ষেত্রেরও দুটি মেরু রয়েছে। আর কম্পাসের কাঁটাটি যেহেতু নিজেও একটি চুম্বক তাই পৃথিবীর চুম্বকের টানে সেটা সবসময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে। তবে পৃথিবীর ওই চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণ বল বেশ দুর্বল বলে, কম্পাসের কাঁটায় কোনো বাধা থাকলে সেটা তখন আর উত্তর-দক্ষিণে ঘুরতে পারে না। এ কারণে কাঁটাটিকে রাখতে হয় পানি বা এমন একটি কাঠামোর ওপর যাতে ওটা বাধাহীনভাবে নড়তে পারে।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে এর ভৌগলিক কাঠামোর কিছুটা অমিলের কারণে মানচিত্র অনুযায়ী পৃথিবীর উত্তর মেরু ঠিক যেখানটায় পড়েছে, কম্পাসে দেখানো উত্তর মেরু ঠিক সেখানটায় নেই। কম্পাসে দেখানো ম্যাগনেটিক উত্তর মেরুর অবস্থান মানচিত্রের উত্তর মেরু থেকে অন্তত ৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণে।

কম্পাস নিয়ে এই ফাঁকে জেনে রাখি আরও কিছু তথ্য

· দিক ঠিক রাখতে জাহাজে ব্যবহৃত কম্পাসে শুধু চারটি দিক নয়, সেই সঙ্গে থাকতো অনেকগুলো দিক নির্দেশক পয়েন্ট। পশ্চিমা দেশগুলোর কম্পাসে থাকতো ৩২টি দিক নির্দেশক পয়েন্ট। পুবের দেশগুলোয় থাকতো ২৪টি ও ৪৮টি পয়েন্ট। আরব কম্পাসেও থাকতো ৩২টি পয়েন্ট। তবে আধুনিক কম্পাসগুলোয় এ ধরনের পয়েন্টের পরিবর্তে রাখা হয় ডিগ্রি।

· প্রথম দিকে যে কম্পাসটা বেশি প্রচলিত ছিল তাতে, চুম্বকীয় সূচটা যেন বাধাহীনভাবে ঘুরতে পারে সেজন্য ওটাকে পানির মধ্যে ভাসিয়ে রাখা হতো। এ কারণে ওটাকে বলা হতো ওয়েট কম্পাস তথা ভেজা কম্পাস। তবে ১১৫০ থেকে ১২৫০ সালের সময় চীনা নাবিকরা ব্যবহার করতেন ড্রাই কম্পাস বা শুকনো কম্পাস। কম্পাসটির কাঠামো ছিল অনেকটা কচ্ছপের মতো। তিনটি গোলাকার গিমবালের মধ্যে বসানো হতো ওই কম্পাসের কাঁটা। এতেও কাঁটাটি ঘুরতে পারতো সাচ্ছন্দ্যে।

· ১৪৯২ সালে ইতালীয় অভিযাত্রীক ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তার জাহাজে ছিল বিশেষ ম্যারিনারস কম্পাস। নানা মাপজোকওয়ালা ওই কম্পাসটিও ১০৫০ সালের দিকে তৈরি করেছিলেন চীনা বিজ্ঞানীরা।

প্রাচীন চীনের কিছু লিখিত রেকর্ডে উল্লেখ আছে, নেভিগেশনের কাজে লোডস্টোনের তৈরি কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয় ৮৫০ সালের দিকে। আর চীন থেকে ইউরোপে কম্পাসের যাত্রা শুরু হয় ১১৯০ সালের দিকে। মুসলিম বিশ্বে কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয় ১২৩২ সালে।

কিছু ইতিহাসবিদের মতে আরবরাই প্রথম চীন থেকে কম্পাস নিয়ে গিয়েছিল ইউরোপে। আবার কারও মতে, ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে চীন থেকে ইউরোপ এবং পরে ইসলামি বিশ্বে পৌঁছায় কম্পাস প্রযুক্তি। তবে যেভাবেই যেখানে যাক না কেন, কম্পাস দিয়ে বিশ্বকে পথ চেনানোর আসল কাজটা করে গেছে চীন।

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফয়সল আবদুল্লাহ

অডিও সম্পাদনা: নাজমুল হক রাইয়ান

সার্বিক তত্ত্বাবধান: ইউ কুয়াং ইউয়ে আনন্দী